LeetCodeCampsDay62图论part11

LeetCodeCampsDay62图论part11

Floyd算法与A*算法

97.小明逛公园

题目描述

小明喜欢去公园散步,公园内布置了许多的景点,相互之间通过小路连接,小明希望在观看景点的同时,能够节省体力,走最短的路径。

给定一个公园景点图,图中有 N 个景点(编号为 1 到 N),以及 M 条双向道路连接着这些景点。每条道路上行走的距离都是已知的。

小明有 Q 个观景计划,每个计划都有一个起点 start 和一个终点 end,表示他想从景点 start 前往景点 end。由于小明希望节省体力,他想知道每个观景计划中从起点到终点的最短路径长度。 请你帮助小明计算出每个观景计划的最短路径长度。

输入描述

第一行包含两个整数 N, M, 分别表示景点的数量和道路的数量。

接下来的 M 行,每行包含三个整数 u, v, w,表示景点 u 和景点 v 之间有一条长度为 w 的双向道路。

接下里的一行包含一个整数 Q,表示观景计划的数量。

接下来的 Q 行,每行包含两个整数 start, end,表示一个观景计划的起点和终点。

输出描述

对于每个观景计划,输出一行表示从起点到终点的最短路径长度。如果两个景点之间不存在路径,则输出 -1。

输入示例

1 | 7 3 |

输出示例

1 | 4 |

提示信息

从 2 到 3 的路径长度为 4,3 到 4 之间并没有道路。

1 <= N, M, Q <= 1000.

1 <= w <= 10000.

Floyd思路

在这之前我们讲解过,dijkstra朴素版、dijkstra堆优化、Bellman算法、Bellman队列优化(SPFA) 都是单源最短路,即只能有一个起点。

而本题是多源最短路,即 求多个起点到多个终点的多条最短路径。

Floyd 算法对边的权值正负没有要求,都可以处理。

Floyd的核心思想是动态规划

例如我们再求节点1 到 节点9 的最短距离,用二维数组来表示即:grid[1][9],如果最短距离是10 ,那就是 grid[1][9] = 10。

那 节点1 到 节点9 的最短距离 是不是可以由 节点1 到节点5的最短距离 + 节点5到节点9的最短距离组成呢?

即 grid[1][9] = grid[1][5] + grid[5][9]

节点1 到节点5的最短距离 是不是可以有 节点1 到 节点3的最短距离 + 节点3 到 节点5 的最短距离组成呢?

即 grid[1][5] = grid[1][3] + grid[3][5]

以此类推,节点1 到 节点3的最短距离 可以由更小的区间组成。

节点1 到 节点9 的最短距离 可以由 节点1 到节点5的最短距离 + 节点5到节点9的最短距离组成, 也可以有 节点1 到节点7的最短距离 + 节点7 到节点9的最短距离的距离组成。

选择其中最小的一个即可

之前在讲解动态规划的时候,给出过动规五部曲:

- 确定dp数组(dp table)以及下标的含义

- 确定递推公式

- dp数组如何初始化

- 确定遍历顺序

- 举例推导dp数组

- dp数组下标与含义

grid[i][j][k] = m,表示 节点i 到 节点j 以[1…k] 集合中的一个节点为中间节点的最短距离为m。

节点i 到 节点j 的最短距离为m,这句话可以理解,但 以[1…k]集合为中间节点就理解不了。

节点i 到 节点j 的最短路径中 一定是经过很多节点,那么这个集合用[1…k] 来表示。

反过来想,节点i 到 节点j 中间一定经过很多节点,那么你能用什么方式来表述中间这么多节点呢?

所以 这里的k不能单独指某个节点,k 一定要表示一个集合,即[1…k] ,表示节点1 到 节点k 一共k个节点的集合。

后续可以优化成二维数组,到时可能更方便理解

- 递推公式

我们分两种情况:

- 节点i 到 节点j 的最短路径经过节点k

- 节点i 到 节点j 的最短路径不经过节点k

- 对于第一种情况,

grid[i][j][k] = grid[i][k][k - 1] + grid[k][j][k - 1]

节点i 到 节点k 的最短距离 是不经过节点k,中间节点集合为[1…k-1],所以 表示为grid[i][k][k - 1]

节点k 到 节点j 的最短距离 也是不经过节点k,中间节点集合为[1…k-1],所以表示为 grid[k][j][k - 1]

- 第二种情况,

grid[i][j][k] = grid[i][j][k - 1]

如果节点i 到 节点j的最短距离 不经过节点k,那么 中间节点集合[1…k-1],表示为 grid[i][j][k - 1]

因为我们是求最短路,对于这两种情况自然是取最小值。

- 即:

grid[i][j][k] = min(grid[i][k][k - 1] + grid[k][j][k - 1], grid[i][j][k - 1])

- dp初始化

grid[i][j][k] = m,表示 节点i 到 节点j 以[1…k] 集合为中间节点的最短距离为m。

刚开始初始化k 是不确定的。

例如题目中只是输入边(节点2 -> 节点6,权值为3),那么grid[2][6][k] = 3,k需要填什么呢?

把k 填成1,那如何上来就知道 节点2 经过节点1 到达节点6的最短距离是多少 呢。

所以 只能 把k 赋值为 0,本题 节点0 是无意义的,节点是从1 到 n。

这样我们在下一轮计算的时候,就可以根据 grid[i][j][0] 来计算 grid[i][j][1],此时的 grid[i][j][1] 就是 节点i 经过节点1 到达 节点j 的最小距离了

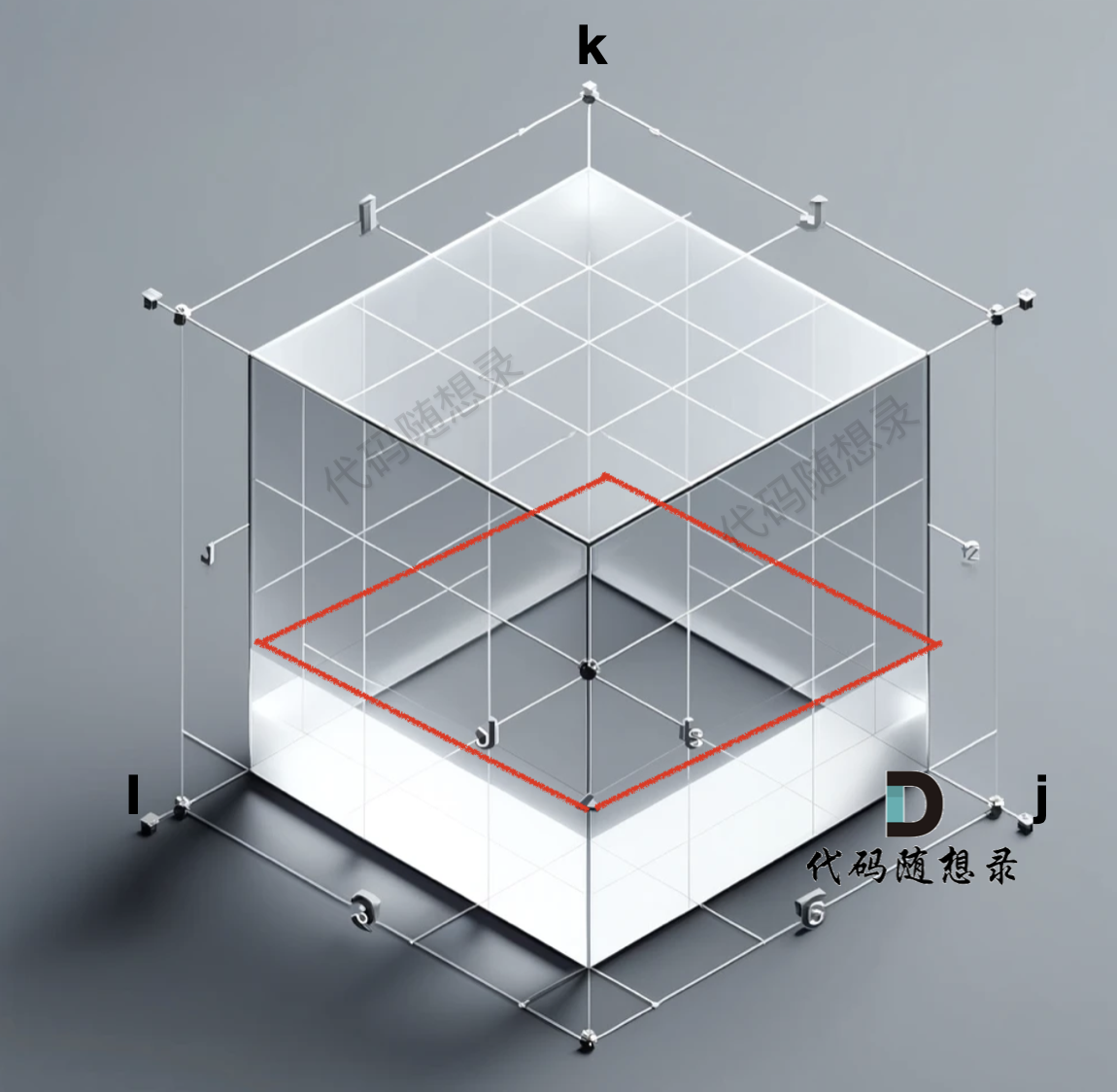

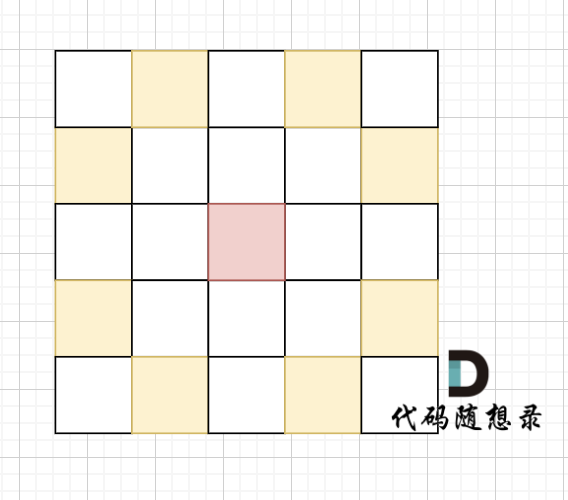

grid数组是一个三维数组,那么我们初始化的数据在 i 与 j 构成的平层,如图:

红色的 底部一层是我们初始化好的数据,注意:从三维角度去看初始化的数据很重要,下面我们在聊遍历顺序的时候还会再讲。

所以初始化代码:

1 | vector<vector<vector<int>>> grid(n + 1, vector<vector<int>>(n + 1, vector<int>(n + 1, 10005))); // C++定义了一个三位数组,10005是因为边的最大距离是10^4 |

grid数组中其他元素数值应该初始化多少呢?

本题求的是最小值,所以输入数据没有涉及到的节点的情况都应该初始为一个最大数。

这样才不会影响,每次计算去最小值的时候 初始值对计算结果的影响。

所以grid数组的定义可以是:

1 | // C++写法,定义了一个三位数组,10005是因为边的最大距离是10^4 |

- 遍历顺序

从递推公式:grid[i][j][k] = min(grid[i][k][k - 1] + grid[k][j][k - 1], grid[i][j][k - 1]) 可以看出,我们需要三个for循环,分别遍历i,j 和k

而 k 依赖于 k - 1, i 和j 的到 并不依赖与 i - 1 或者 j - 1 等等。

那么这三个for的嵌套顺序应该是什么样的呢?

我们来看初始化,我们是把 k =0 的 i 和j 对应的数值都初始化了,这样才能去计算 k = 1 的时候 i 和 j 对应的数值。

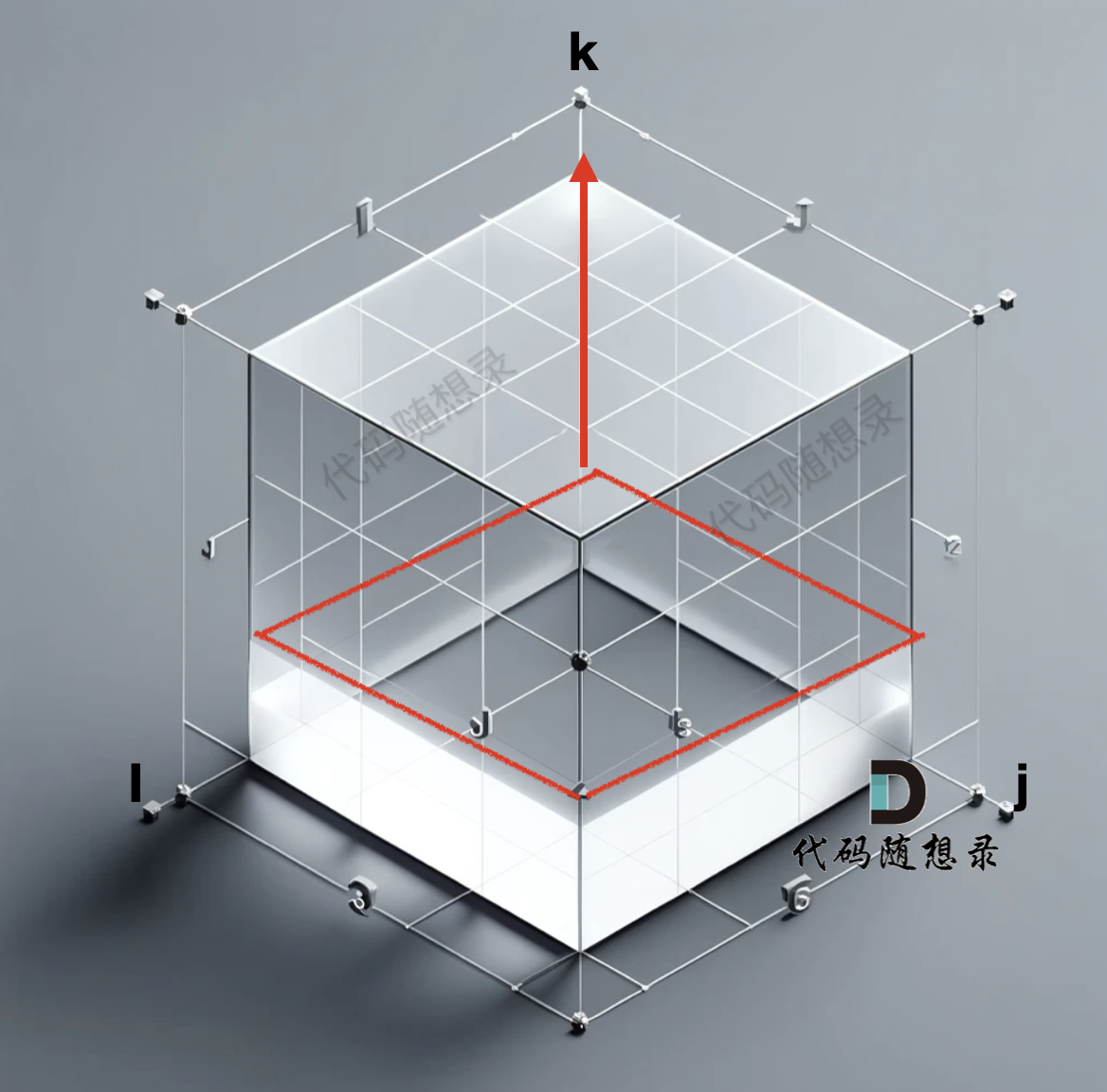

这就好比是一个三维坐标,i 和j 是平层,而k 是 垂直向上 的。

遍历的顺序是从底向上 一层一层去遍历。

所以遍历k 的for循环一定是在最外面,这样才能一层一层去遍历。如图:

至于遍历 i 和 j 的话,for 循环的先后顺序无所谓。

代码如下:

1 | for (int k = 1; k <= n; k++) { |

基于三维数组的Floyd

- 时间复杂度: O(n^3)

- 空间复杂度:O(n^2)

1 | def main(): |

空间优化

这里 我们可以做一下 空间上的优化,从滚动数组的角度来看,我们定义一个 grid[n + 1][ n + 1][2] 这么大的数组就可以,因为k 只是依赖于 k-1的状态,并不需要记录k-2,k-3,k-4 等等这些状态。

那么我们只需要记录 grid[i][j][1] 和 grid[i][j][0] 就好,之后就是 grid[i][j][1] 和 grid[i][j][0] 交替滚动。

再进一步想,如果本层计算(本层计算即k相同,从三维角度来讲) gird[i][j] 用到了 本层中刚计算好的 grid[i][k] 会有什么问题吗?

如果 本层刚计算好的 grid[i][k] 比上一层 (即k-1层)计算的 grid[i][k] 小,说明确实有 i 到 k 的更短路径,那么基于 更小的 grid[i][k] 去计算 gird[i][j] 没有问题。

如果 本层刚计算好的 grid[i][k] 比上一层 (即k-1层)计算的 grid[i][k] 大, 这不可能,因为这样也不会做更新 grid[i][k]的操作。

所以本层计算中,使用了本层计算过的 grid[i][k] 和 grid[k][j] 是没问题的。

那么就没必要区分,grid[i][k] 和 grid[k][j] 是 属于 k - 1 层的呢,还是 k 层的。

所以递归公式可以为:

1 | grid[i][j] = min(grid[i][j], grid[i][k] + grid[k][j]); |

基于二维数组的Floyd

- 时间复杂度: O(n^3)

- 空间复杂度:O(n^2)

1 | def main(): |

把k不放在最外层遍历是否可以?

难道 遍历k 放在最里层就不行吗?

k 放在最里层,代码是这样:

1 | for (int i = 1; i <= n; i++) { |

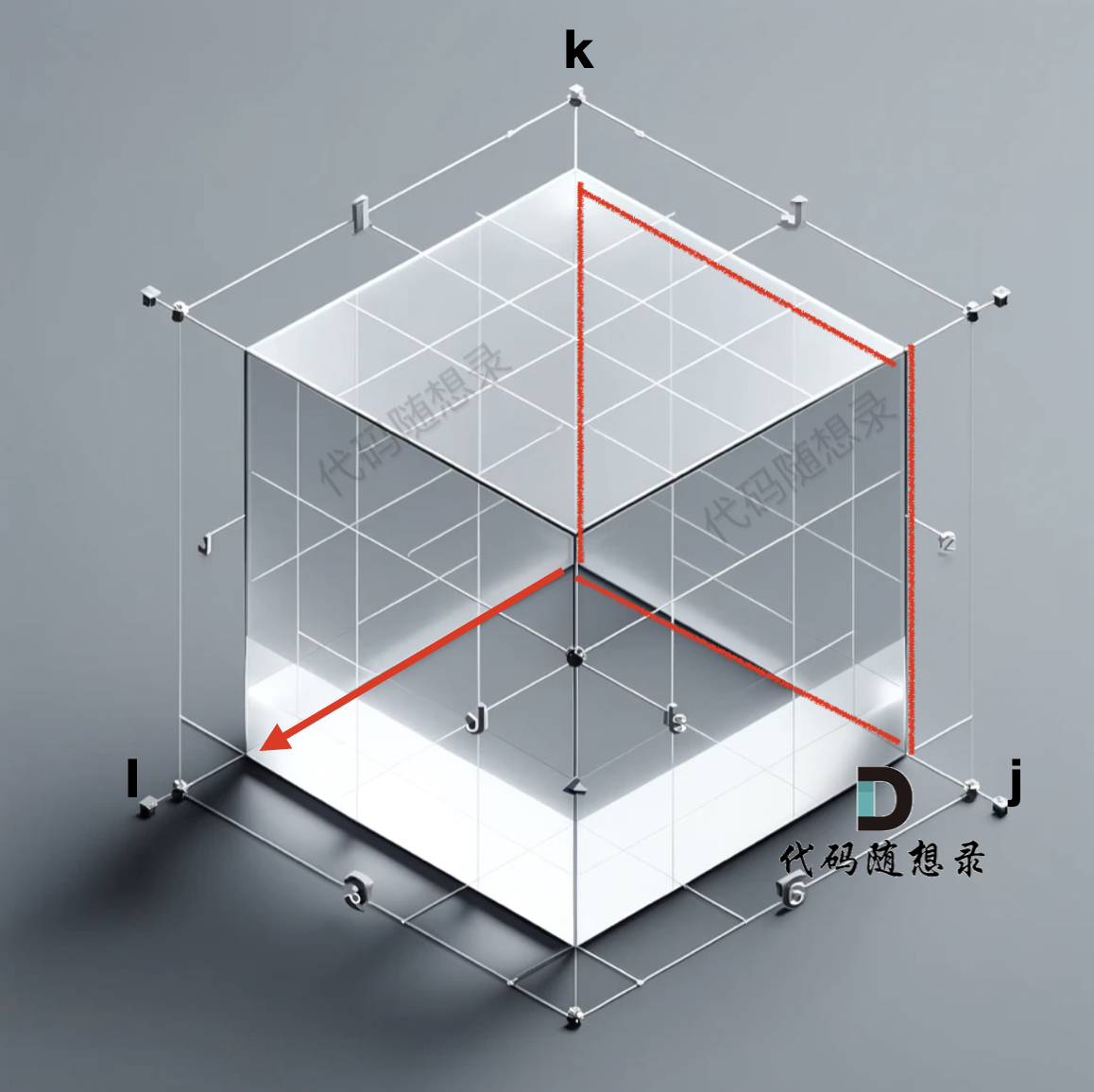

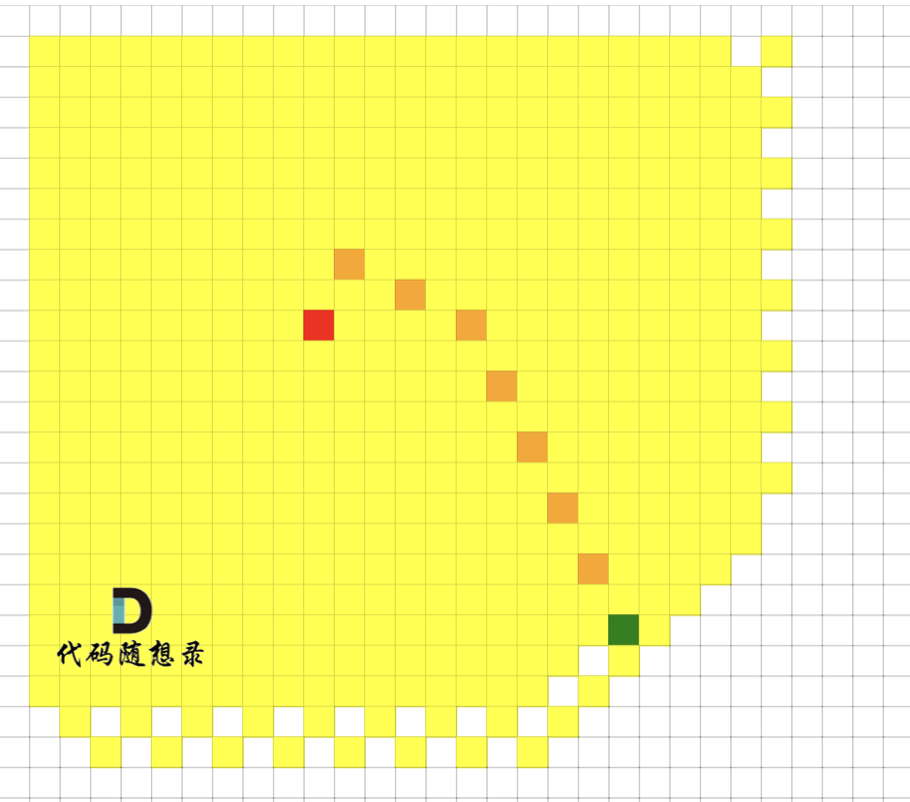

此时就遍历了 j 与 k 形成一个平面,i 则是纵面,那遍历 就是这样的:

而我们初始化的数据 是 k 为0, i 和 j 形成的平面做初始化,如果以 k 和 j 形成的平面去一层一层遍历,就造成了 递推公式 用不上上一轮计算的结果,从而导致结果不对(初始化的部分是 i 与j 形成的平面,在初始部分有讲过)。

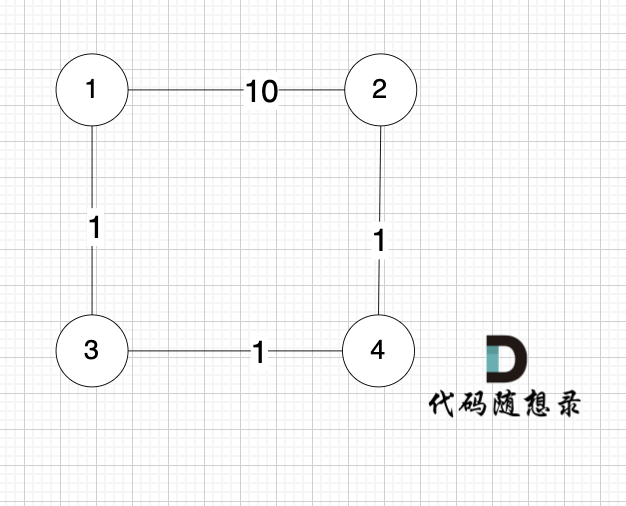

我再给大家举一个测试用例

1 | 5 4 |

就是图:

求节点1 到 节点 2 的最短距离,运行结果是 10 ,但正确的结果很明显是3。

为什么呢?

因为 k 放在最里面,先就把 节点1 和 节点 2 的最短距离就确定了,后面再也不会计算节点 1 和 节点 2的距离,同时也不会基于 初始化或者之前计算过的结果来计算,即:不会考虑 节点1 到 节点3, 节点3 到节点 4,节点4到节点2 的距离。

造成这一原因,是 在三维立体坐标中, 我们初始化的是 i 和 i 在k 为0 所构成的平面,但遍历的时候 是以 j 和 k构成的平面以 i 为垂直方向去层次遍历。

而遍历k 的for循环如果放在中间呢,同样是 j 与k 行程一个平面,i 是纵面,遍历的也是这样:

同样不能完全用上初始化 和 上一层计算的结果。

根据这个情况再举一个例子:

1 | 5 2 |

图:

求 节点1 到节点3 的最短距离,如果k循环放中间,程序的运行结果是 -1,也就是不能到达节点3。

在计算 grid[i][j][k] 的时候,需要基于 grid[i][k][k-1] 和 grid[k][j][k-1]的数值。

也就是 计算 grid[1][3][2] (表示节点1 到 节点3,经过节点2) 的时候,需要基于 grid[1][2][1] 和 grid[2][3][1]的数值,而 我们初始化,只初始化了 k为0 的那一层。

造成这一原因 依然是 在三维立体坐标中, 我们初始化的是 i 和 j 在k 为0 所构成的平面,但遍历的时候 是以 j 和 k构成的平面以 i 为垂直方向去层次遍历。

很多录友对于 floyd算法的遍历顺序搞不懂,其实 是没有从三维的角度去思考,同时我把三维立体图给大家画出来,遍历顺序标出来,大家就很容易想明白,为什么 k 放在最外层 才能用上 初始化和上一轮计算的结果了。

127.骑士的攻击

题目描述

在象棋中,马和象的移动规则分别是“马走日”和“象走田”。现给定骑士的起始坐标和目标坐标,要求根据骑士的移动规则,计算从起点到达目标点所需的最短步数。

棋盘大小 1000 x 1000(棋盘的 x 和 y 坐标均在 [1, 1000] 区间内,包含边界)

输入描述

第一行包含一个整数 n,表示测试用例的数量,1 <= n <= 100。

接下来的 n 行,每行包含四个整数 a1, a2, b1, b2,分别表示骑士的起始位置 (a1, a2) 和目标位置 (b1, b2)。

输出描述

输出共 n 行,每行输出一个整数,表示骑士从起点到目标点的最短路径长度。

输入示例

1 | 6 |

输出示例

1 | 2 |

提示信息

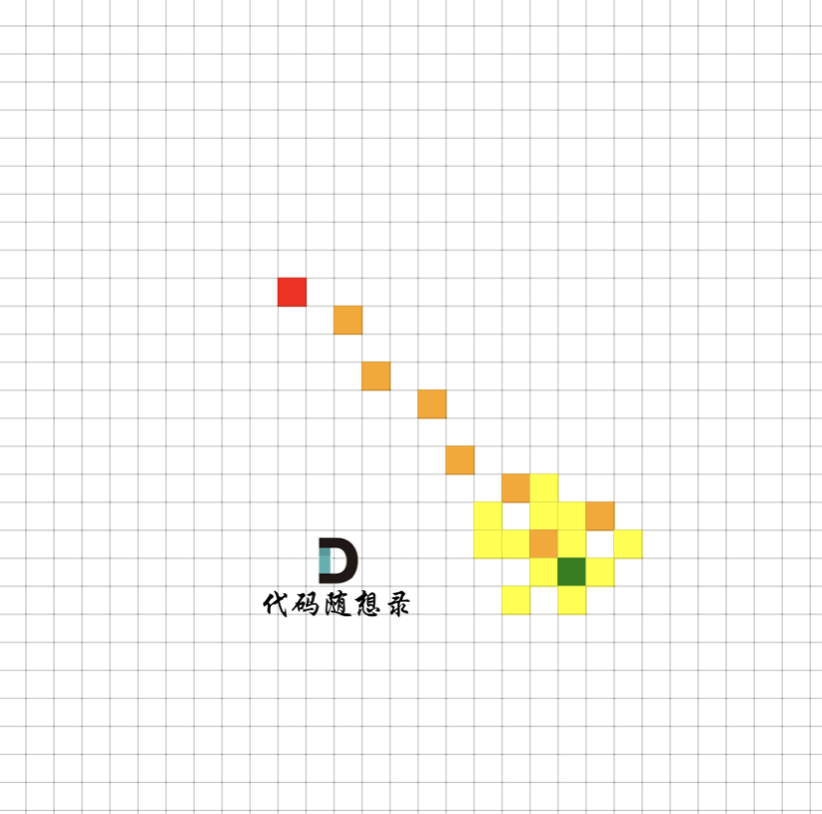

骑士移动规则如图,红色是起始位置,黄色是骑士可以走的地方。

Astrar思路

Astar 是一种 广搜的改良版。 有的是 Astar是 dijkstra 的改良版。

其实只是场景不同而已 我们在搜索最短路的时候, 如果是无权图(边的权值都是1) 那就用广搜,代码简洁,时间效率和 dijkstra 差不多 (具体要取决于图的稠密)

如果是有权图(边有不同的权值),优先考虑 dijkstra。

而 Astar 关键在于 启发式函数, 也就是 影响 广搜或者 dijkstra 从 容器(队列)里取元素的优先顺序。

以下,我用BFS版本的A * 来进行讲解。

在BFS中,我们想搜索,从起点到终点的最短路径,要一层一层去遍历。

如果 使用A * 的话,其搜索过程是这样的,如图,图中着色的都是我们要遍历的点。

(上面两图中 最短路长度都是8,只是走的方式不同而已)

大家可以发现 BFS 是没有目的性的 一圈一圈去搜索, 而 A * 是有方向性的去搜索。

看出 A * 可以节省很多没有必要的遍历步骤。

为了让大家可以明显看到区别,我将 BFS 和 A * 制作成可视化动图,大家可以自己看看动图,效果更好。

地址:https://kamacoder.com/tools/knight.html

那么 A * 为什么可以有方向性的去搜索,它的如何知道方向呢?

其关键在于 启发式函数。

那么启发式函数落实到代码处,如果指引搜索的方向?

在本篇开篇中给出了BFS代码,指引 搜索的方向的关键代码在这里:

1 | int m=q.front();q.pop(); |

从队列里取出什么元素,接下来就是从哪里开始搜索。

所以 启发式函数 要影响的就是队列里元素的排序!

这是影响BFS搜索方向的关键。

对队列里节点进行排序,就需要给每一个节点权值,如何计算权值呢?

每个节点的权值为F,给出公式为:F = G + H

G:起点达到目前遍历节点的距离

H:目前遍历的节点到达终点的距离

起点达到目前遍历节点的距离 + 目前遍历的节点到达终点的距离 就是起点到达终点的距离。

本题的图是无权网格状,在计算两点距离通常有如下三种计算方式:

- 曼哈顿距离,计算方式: d = abs(x1-x2)+abs(y1-y2)

- 欧氏距离(欧拉距离) ,计算方式:d = sqrt( (x1-x2)^2 + (y1-y2)^2 )

- 切比雪夫距离,计算方式:d = max(abs(x1 - x2), abs(y1 - y2))

x1, x2 为起点坐标,y1, y2 为终点坐标 ,abs 为求绝对值,sqrt 为求开根号,

选择哪一种距离计算方式 也会导致 A * 算法的结果不同。

本题,采用欧拉距离才能最大程度体现 点与点之间的距离。

所以 使用欧拉距离计算 和 广搜搜出来的最短路的节点数是一样的。 (路径可能不同,但路径上的节点数是相同的)

我在制作动画演示的过程中,分别给出了曼哈顿、欧拉以及契比雪夫 三种计算方式下,A * 算法的寻路过程,大家可以自己看看看其区别。

动画地址:https://kamacoder.com/tools/knight.html

计算出来 F 之后,按照 F 的 大小,来选去出队列的节点。

可以使用 优先级队列 帮我们排好序,每次出队列,就是F最小的节点。

实现代码如下:(启发式函数 采用 欧拉距离计算方式)

代码

A * 算法的时间复杂度 其实是不好去量化的,因为他取决于 启发式函数怎么写。

最坏情况下,A * 退化成广搜,算法的时间复杂度 是 O(n * 2),n 为节点数量。

最佳情况,是从起点直接到终点,时间复杂度为 O(dlogd),d 为起点到终点的深度。

因为在搜索的过程中也需要堆排序,所以是 O(dlogd)。

实际上 A * 的时间复杂度是介于 最优 和最坏 情况之间, 可以 非常粗略的认为 A * 算法的时间复杂度是 O(nlogn) ,n 为节点数量。

A * 算法的空间复杂度 O(b ^ d) ,d 为起点到终点的深度,b 是 图中节点间的连接数量,本题因为是无权网格图,所以 节点间连接数量为 4。

1 | import heapq |